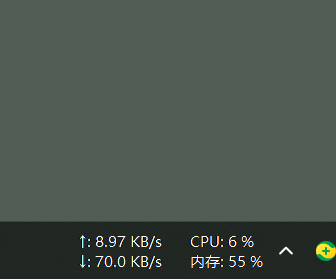

目前市面上有的国产资源监控软件很多,但是很多都是360、鲁大师之类的有“全家桶”绑定的软件。偶然了解到有款软件非常轻量级(1mb大小),而且还支持悬浮模式,支持更换皮肤、历史流量统计。

TrafficMonitor

Gitee主页:https://gitee.com/zhongyang219/TrafficMonitor

目前市面上有的国产资源监控软件很多,但是很多都是360、鲁大师之类的有“全家桶”绑定的软件。偶然了解到有款软件非常轻量级(1mb大小),而且还支持悬浮模式,支持更换皮肤、历史流量统计。

TrafficMonitor

Gitee主页:https://gitee.com/zhongyang219/TrafficMonitor

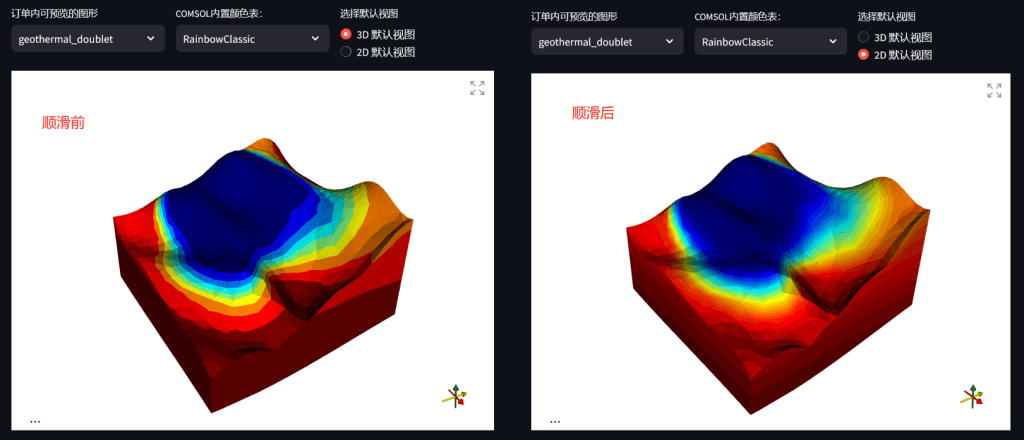

有些客户在拿到基于COMSOL的分析结果后,会提出“当前云图颜色配色不满意,需要拿到COMSOL文件自己进行进行调色”。但是大部分时候我是不提供COMSOL文件的。不提供文件的原因有如下几点:

为了回绝客户的 “当前云图颜色配色不满意,需要拿到COMSOL文件自己进行进行调色”, 我开发一个在线的颜色表预览App,客户可以预览所有的COMSOL预置颜色表,选择好意向颜色表后进行反馈。

目前此APP仅对合作伙伴开放使用,如遇APP使用请及时联系我。欢迎各位给出宝贵意见~!

纯Python开发,使用了streamlit,pandas,pyvista等模块。

更新记录

2024年11月21日 V2.1

2024年11月15日 V2.0上线

链接:https://pan.baidu.com/s/1maYNaUHVtek5zre48Q7BRg?pwd=tcd7

提取码:tcd7

–来自百度网盘超级会员V6的分享

COMSOL Multiphysics® 6.2 版本新增了用于仿真 App 和数字孪生模型的颠覆性功能,并带来了更快的求解器技术。现在,用户可以利用数据驱动的代理模型来提高仿真 App 的计算速度,提升用户的交互式体验,进一步促进仿真技术在组织内部的应用。新的代理模型框架为需要快速、频繁地更新仿真结果的数字孪生模型,以及可独立运行的仿真 App 提供了重要的全新支持。

在采用非线性材料的电机多物理场仿真和声学脉冲响应仿真方面,速度至少提高了一个数量级。现在,CFD 模型的求解提速高达 40%。对于化工应用,新版本还包含用于模拟汽-液界面的功能,包括冷凝和汽化过程。对于使用结构力学相关产品的用户,还将看到更新的损伤和裂隙建模功能,以及电路板翘曲计算和电机多体动力学分析功能的增强。

本页面汇总了 COMSOL® 软件 6.2 版本的主要新增功能,欢迎浏览左侧菜单,进一步了解有关核心功能和特定附加产品的详细更新信息。

cd **~/.config/autostart** ls

新建一个 .desktop 文件,然后把它丢进 ~/.config/autostart 文件夹下。~/.config/autostart 文件夹其实挺类似于 Windows 下的启动文件夹,系统开机时会执行该文件夹下的每个 desktop 文件 Exec 参数指向的脚本或可执行文件(desktop你可以简单地理解为 Windows 系统中的快捷方式)。

[Desktop Entry] Name=<应用程序名> Type=Application Exec=<应用程序或脚本完整路径> Icon=<应用程序图标的完整路径>

保存重启系统会发现已经可以开机启动啦

sudo apt install docker.io -y

sudo geany /etc/docker/daemon.json

json中添加

{

"registry-mirrors": ["https://hub-mirror.c.163.com","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn","https://registry.docker-cn.com","https://registry-1.docker.io"]

}

重启Docker

sudo service docker restart

docker pull johngong/calibre-web:latest

docker create \ --name=calibre-web \ -p 8083:8083 \ -v /media/Chyn/BACKUP_6T1/DATA/Calibre_web/config:/config \ -v /media/Chyn/BACKUP_6T1/DATA/Calibre_web/library:/library \ -v /media/Chyn/BACKUP_6T1/DATA/Calibre_web/autoaddbooks:/autoaddbooks \ -e UID=1000 \ -e GID=1000 \ -e CALIBRE_SERVER_USER=用户名 \ -e CALIBRE_SERVER_PASSWORD=用户密码 \ --restart unless-stopped \ johngong/calibre-web:latest

另一个测试版本

docker create \ --name=calibre-web \ -p 8083:8083 \ -v /data/home/Chyn/Calibre-web/config:/config \ -v /data/home/Chyn/Calibre-web/library:/library \ -v /data/home/Chyn/Calibre-web/autoaddbooks:/autoaddbooks \ -e UID=1000 \ -e GID=1000 \ -e CALIBRE_SERVER_USER=用户名 \ -e CALIBRE_SERVER_PASSWORD=用户密码 \ --restart unless-stopped \ johngong/calibre-web:latest

docker pull fugary/simple-boot-douban-api:latest

docker run -it -p 8085:8085 fugary/simple-boot-douban-api

首先在群晖Docker中下载容器simple-boot-douban-api并启动,然后在calibre-web容器中找到get_meta.js文件并修改。

geany /calibre-web/app/cps/static/js/get_meta.js

找到 var douban = “https://api.douban.com“; 替换成自己的NAS_IP地址

var douban = “http://192.168.10.190:8085“;

如果不熟悉vi命令,这里提供一种更快的替换的方式,使用sed命令:

sed -i 's#[https://api.douban.com#http://192.168.10.190:8085#g](https://api.douban.com#http://NAS_IP:8085#g)' /calibre-web/app/cps/static/js/get_meta.js

Github地址:https://github.com/fugary/simple-boot-douban-api

参考文档:https://fugary.com/?p=213

新版增加环境变量:

DOUBAN_PROXY_IMAGE_URL

true:代理豆瓣封面地址,服务端尝试多个域名下载,防止有些情况下封面下载失败问题 false:不做处理,默认为false)

一个非常好的gedit替代软件

sudo apt-get install geany -y

安装SSH并设置为开机启动

sudo apt-get install ssh -y sudo systemctl enable ssh sudo /etc/init.d/ssh start

下载网址

需要发送快捷方式

cd /usr/share/applications sudo geany firefox.desktop

[Desktop Entry] Version=1.0 Name=Firefox Comment=a web browser Exec=/home/Chyn/Firefox-latest-x86_64/firefox/firefox Icon=/home/Chyn/Firefox-latest-x86_64/firefox/browser/chrome/icons/default/default128.png Terminal=false Type=Application Categories=Network;WebBrowser;

sudo dpkg -i fcitx-baidupinyin.deb

sudo apt-get install conky sudo apt install libgee-0.8-dev wget --no-check-certificate https://github.com/teejee2008/conky-manager/releases/download/v2.4/conky-manager-v2.4-amd64.run chmod +x ./conky-manager-v2.4-amd64.run sudo ./conky-manager-v2.4-amd64.run conky-manager mkdir .conky cd ~/.conky/ mkdir DC cd DC geany ~/.conky/DC/DC

如果是已经安装,进入目录为

输入以下配置

default_color white

double_buffer yes

no_buffers yes

update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window yes

own_window_type normal

own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

own_window_colour 000000

own_window_argb_visual yes

own_window_argb_value 0

double_buffer yes

draw_shades yes

draw_outline no

draw_borders no

draw_graph_borders n0

minimum_size 300 1

maximum_width 406

default_color ffffff

default_shade_color 000000

default_outline_color 000000

alignment top_right

gap_x 6

gap_y 5

cpu_avg_samples 2

override_utf8_locale no

uppercase no # set to yes if you want all text to be in uppercase

use_spacer no

use_xft yes

xftfont WenQuanYi Zen Hei:pixelsize=12

override_utf8_locale yes

use_spacer no

minimum_size 300 1

TEXT

${font LCD:style=Bold:pixelsize=40}${alignc}${time %I:%M:%S}

${font LCD:style=Bold:pixelsize=20}${time %Y年%b%d日 星期%a}${alignc}

${font WenQuanYi Zen Hei:pixelsize=14}

${color #98c2c7}IP地址: ${color}$alignr ${exec ifconfig | grep -o -E "inet [0-9]{1,3}.[0-9]{2,3}.[0-9]{1,3}.[0-9]{1,3}"}

${color #98c2c7}已开机: ${color}$alignr$uptime

${color #98c2c7}CPU使用率: ${color}$cpu%

${cpugraph 324D23 77B753}

$cpubar

CPU1 温度: $alignr${exec sensors | grep 'Core 0' | cut -c17-25}

CPU2 温度: $alignr${exec sensors | grep 'Core 1' | cut -c17-25}

${color #98c2c7}CPU占用:${color}

${top name 1} ${alignr}${top cpu 1}

${top name 2} ${alignr}${top cpu 2}

${top name 3} ${alignr}${top cpu 3}

${top name 4} ${alignr}${top cpu 4}

${color #98c2c7}物理内存:${color}${alignr}$mem / $memmax

${membar}

${color #98c2c7}交换空间:${color}${alignr}$swap / $swapmax

$swapbar

${color #98c2c7}内存占用:${color}

${top_mem name 1} ${alignr}${top mem_res 1} ${top mem_vsize 1}

${top_mem name 2} ${alignr}${top mem_res 2} ${top mem_vsize 2}

${top_mem name 3} ${alignr}${top mem_res 3} ${top mem_vsize 3}

${top_mem name 4} ${alignr}${top mem_res 4} ${top mem_vsize 4}

${color #98c2c7}根分区: ${color}${alignr}${fs_free /} / ${fs_size /}

${fs_bar 4 /}

${color #98c2c7}Home分区: ${color}${alignr}${fs_free /home} / ${fs_size /home}

${fs_bar 4 /home}

${color #98c2c7}NAS分区: ${color}${alignr}${fs_free /media/Chyn/BACKUP_6T} / ${fs_size /media/Chyn/BACKUP_6T}

${fs_bar 4 /media/Chyn/BACKUP_6T}

${color #98c2c7}网络使用:${color}

下载速度:$alignr${downspeed enp3s0} k/s

上传速度:$alignr${upspeed enp3s0} k/s

${downspeedgraph enp3s0 324D23 77B753}

下载安装后,记得设置本机连接静态密码;

同时记得关闭电源中的待机休眠

安装Docker

sudo apt install docker.io -y

添加镜像源

sudo geany /etc/docker/daemon.json

json中添加

{

"registry-mirrors": ["https://hub-mirror.c.163.com","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn","https://registry.docker-cn.com","https://registry-1.docker.io"]

}

重启Docker

sudo service docker restart

我的需求是将Deepin服务器上的用户目录(比如/home/yasin/)映射给Windows访问,这样就可以在Windows下 读取数据中心文件。

sudo apt-get install samba

添加系统用户,如果需要设置多用户samba系统,需要进行下一步

sudo adduser xxxx

sudo smbpasswd -a xxxx

如果没有什么安全性要求,此处添加的samba用户可以和系统用户相同,而不必再修改smbusers文件将samba用户和系统用户对应起来。

所以我直接添加了用户名xxxx,这样samba用户直接对/home/xxxx目录有操作权限。

sudo geany /etc/samba/smb.conf

在文件末尾添加配置如下

[xxxx] comment = Home Directories path = /home/xxxx browseable = yes read only = no create mask = 0664 directory mask = 0775 valid users = %S

下面分别解释含义:

下面为我个人配置

[share] comment = 6T Main Nas path = /media/xxxx/BACKUP_6T1/Public browseable = yes writable = yes valid users = Chyn [Movies] comment = movie path = /media/xxxx/BACKUP_6T1/Public/31 Movie browseable = yes writable = yes guest ok = yes public = yes

另外,因为设计多用户的文件操作权限问题,需要修改文件的文件夹权限

sudo chmod -R 777 '/media/Chyn/BACKUP_6T1/Public/' sudo chmod -R 777 '/media/Chyn/BACKUP_6T1/Public/01 Softwares' sudo chmod -R 777 '/media/Chyn/BACKUP_6T1/Public/02 OS iso'

‘3

samba服务

sudo service smbd restart

sudo systemctl enable smbd

win7 清除samba共享密码,在DOS下 ,

net use * /del

目前配置的密码

Chyn password******

问题:Win11 系统登录用户时无法登录

系统:Win 11

详细:Win11系统开机后登录按钮只现实两个字,密码输入框不显示,点击登录后无反应或者加载几圈后回到登录原始页面。

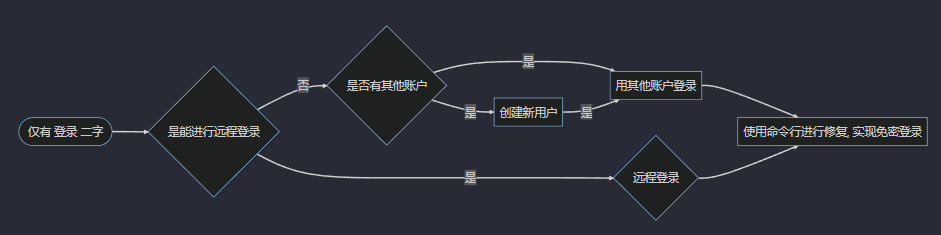

解决思路:

最终也是最重要的修复步骤,所有的选择后都是进行这一步进行修复: 可以打开具有管理员权限的cmd对话框。依次输入下列指令,请等待每个指令操作提示完成后再继续输入。

DISM.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth SFC /verifyonly

这一步用于验证您系统是否存在完整性错误,包含系统映像和系统文件。若您确定不存在问题,可以跳过此步骤。

若第一步显示可修复组件存储,请继续进行下列操作:

分步步骤1: 输入

DISM.exe /Online /Cleanup-lmage /CheckHealth

分步步骤2: 输入

DISM.exe /Online /Cleanup-lmage /RestoreHealth

若第二步显示Windows 资源保护找到了完整性冲突,请继续进行下列操作:

分步步骤:输入

SFC /scannow

• 管理员权限cmd下,输入Regedit.exe,打开注册表编辑器。按以下地址逐个点击注册表文件夹: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE_Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\PasswordLess\Device 找到 DevicePasswordLessBuildVersion 项目,其数值为2。双击将其数值修改为0  管理员权限cmd下输入netplwiz.exe,打开用户账户。将“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”复选框取消勾选。这会要求您输入 Windows 密码。

管理员权限cmd下输入netplwiz.exe,打开用户账户。将“要使用本计算机,用户必须输入用户名和密码”复选框取消勾选。这会要求您输入 Windows 密码。  注销当前账户。返回您的登录界面,选择原先的用户。此时仍会提示“出现问题,你的PIN不可用,单击以重新设置PIN。”但是多了登录选项。请轻点登录选项,使用此账户 Windows 密码登录。 • 进入系统后,右键您菜单栏中的 Windows 图标,轻点 设置>账户>登录选项,将您的 PIN删除。随后参考步骤 5,将DevicePasswordLessBuildVersion 更改回2,随后轻点确定

注销当前账户。返回您的登录界面,选择原先的用户。此时仍会提示“出现问题,你的PIN不可用,单击以重新设置PIN。”但是多了登录选项。请轻点登录选项,使用此账户 Windows 密码登录。 • 进入系统后,右键您菜单栏中的 Windows 图标,轻点 设置>账户>登录选项,将您的 PIN删除。随后参考步骤 5,将DevicePasswordLessBuildVersion 更改回2,随后轻点确定

补充的是,在上一步中我们打开有管理员权限额cmd后,其实也可以直接打开netplwiz 将当前登录的普通用户设置为管理员,那我们当前的用户就是管理员权限了。接着我们可以不使用命令行的方式而是使用界面的方式交互性更好。 • win+R 打开运行框输入 mmc 打开 微软管理控制台。 • 点击左上角文件选项卡,选择 添加/删除管理单元,弹出对话框。 • 对话框中在左侧选择 本地用户和组 单机添加按钮,弹出对话框。 • 对话框中默认选择 本地计算机 即可,单机完成即可。 • 回到上一级对话框,确定即可。此时在在左侧会显示用户和组选项文件卡。 • 选择用户选项卡,我们可以看到此计算机的全部账户,这里我们进行 账户的启用 删除 修改密码等操作即可。

model = mphopen('1113.mph'); %打开文件

param_name = ["d1" "a3" "a2" "a1"]; % 参数名称

param_unit = ["um" "um" "um" "um"]; % 参数单位

param_Value = [0.1 0.3 0.5;... %参数值

50 75 100;...

1 3 5;...

0.1 1 2];

% For循环运行所有参数组

para_num=size(param_Value,2);

T_max=zeros(para_num^4,1);

Stress1=zeros(para_num^4,1);

Stress2=zeros(para_num^4,1);

para=ones(para_num^4,4);

i=1;

for para1=1:para_num % 循环研究参数名

for para2=1:para_num

for para3=1:para_num

for para4=1:para_num

%记录输出

tic;

fprintf('Start simulation %d: %s=%.1f | %s=%.1f | %s=%.1f | %s=%.1f \n',i,...

param_name(1),param_Value(1,para1),...

param_name(2),param_Value(2,para2),...

param_name(3),param_Value(3,para3),...

param_name(4),param_Value(4,para4));

%设定参数

model.param.set(param_name(1),num2str(param_Value(1,para1)),param_unit(1));

model.param.set(param_name(2),num2str(param_Value(2,para2)),param_unit(2));

model.param.set(param_name(3),num2str(param_Value(3,para3)),param_unit(3));

model.param.set(param_name(4),num2str(param_Value(4,para4)),param_unit(4));

%运行计算

model.sol('sol1').runAll;

model.sol('sol2').runAll;

model.sol('sol3').runAll;

%记录数据

para(i,:)=[param_Value(1,para1) param_Value(2,para2) param_Value(3,para3) param_Value(4,para4)];

T_max(i) = mphglobal(model,'dom1','dataset','dset1','unit','degC'); %导出指定数据集的探针数据

Stress1(i) = mphglobal(model,'dom2','dataset','dset3','unit','MPa');

Stress2(i) = mphglobal(model,'dom6','dataset','dset4','unit','MPa');

fprintf('Done simulation %d: T_max = %.2f | Stress1 = %.2f | Stress2 = %.2f\n',i,T_max(i),Stress1(i),Stress2(i));

i=i+1;

toc

end

end

end

end

save('data.mat','para','T_max','Stress1','Stress2');

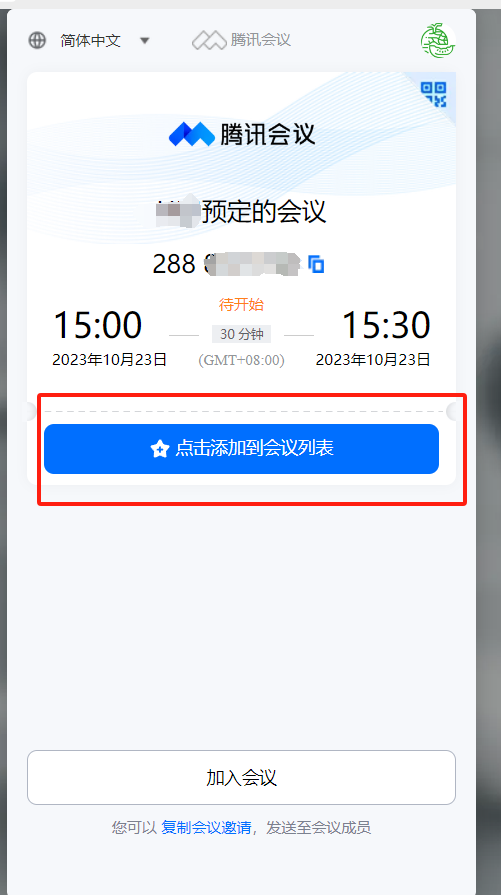

如果各位老师预约会议,请在跟客户约好时间后尽快预约腾讯会议,然后将带链接的方式分享给我

这样我可以通过点开这个链接,将会议链接添加到我的待会议列表中

这样在腾讯会议待列表里一目了然,方便双方做时间管理,避免撞车,同时自动提醒参加会议。