开篇引言:

“云图再美观,也只是‘表面文章’。真正的工程洞察,往往藏在那些‘看不见’的地方:换热器芯部的温度梯度、管道弯头内侧的涡流、芯片焊点边缘的应力集中……今天,我们将掌握一套‘手术刀级’的剖析技巧,让你直达模型关键部位,把隐藏在整体之下的细节揪出来。”

正文核心:

1. 截面 & 截线:给模型做‘CT’,一刀看清切面

- 痛点:三维云图层层叠叠,内部细节被外壳遮挡;或者你只需要对比某一特定平面上的结果。

- 解决方案:创建“截面(Cut Plane)”和“截线(Cut Line)”数据集,像做CT一样,任意位置、任意角度“切片”。

实操案例:

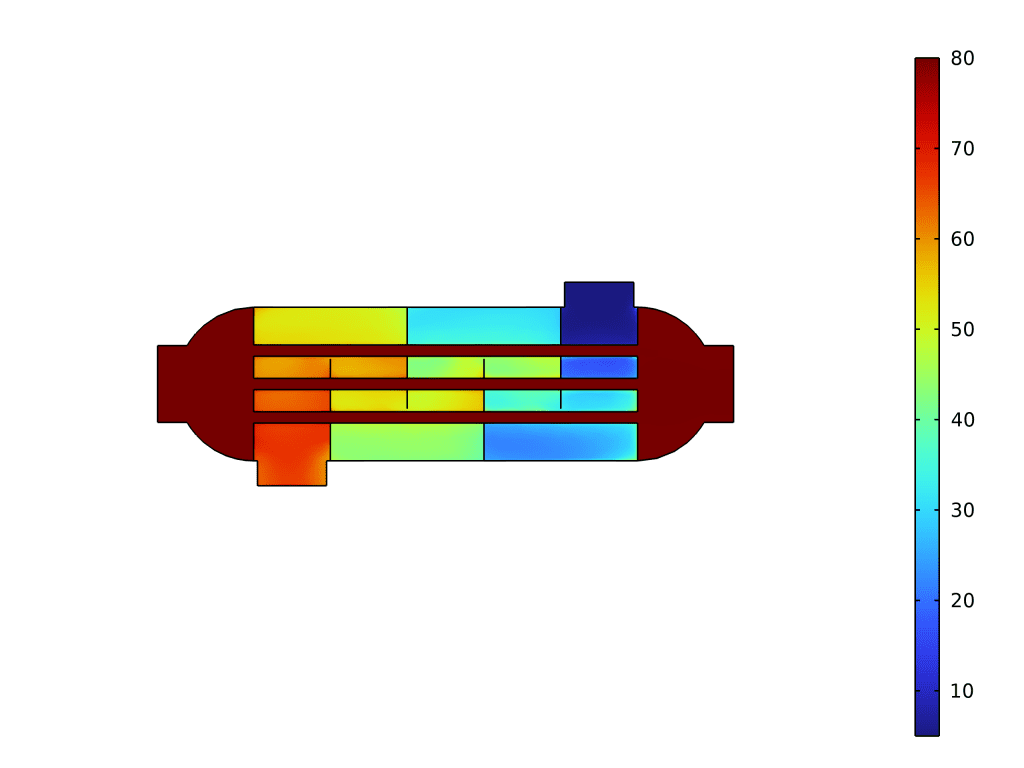

- 打开“管壳式换热器”模型。

- 创建截面:在“数据集”右键 → 截面 → 平面数据选

xz-平面,y = 0.5 m。右击结果添加二维绘图组,右击二维绘图组添加表面,在表面设置窗口里,表达式:T,单位:℃,点击“绘制”,瞬间得到一张横贯换热器的“纵切图”。

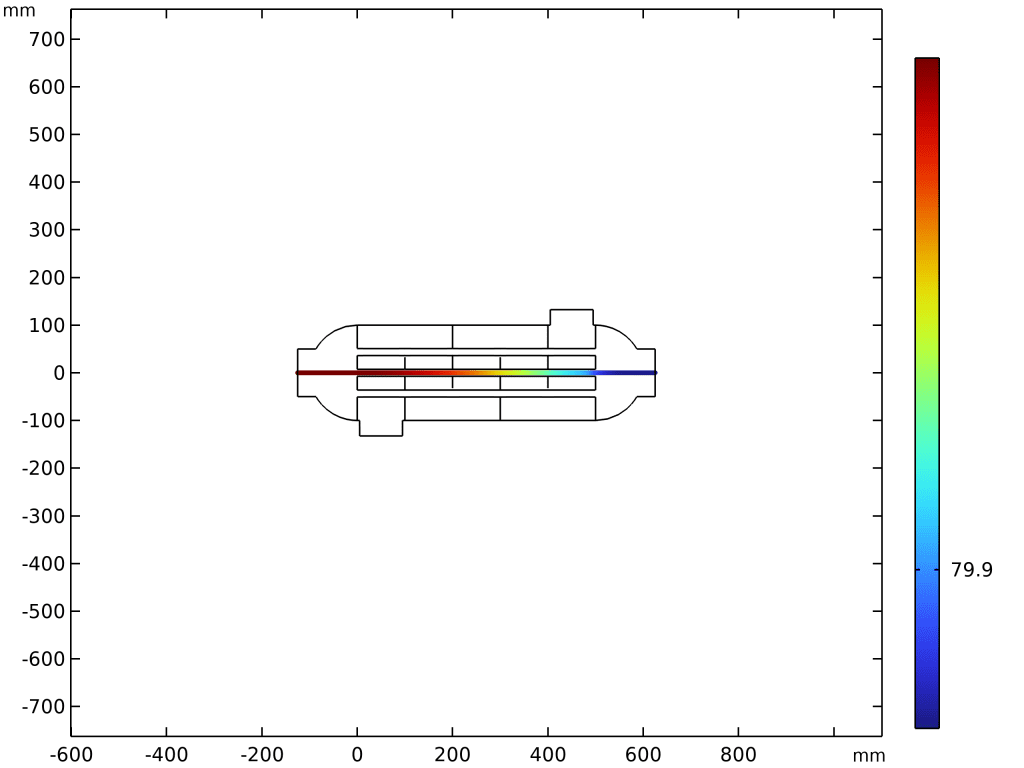

1.创建截线:在“数据集”里右键 → 二维截线 → 在设置窗口里,数据栏—选择刚才的“截面”作为数据源,线数据输入x;y值,起点 (-0.2, 0),终点 (0.8, 0)。勾选“辅助平行线”,范围从 -0.2 m 到 0.2 m,步长 0.02 m。右击“结果”添加二维绘图组,在设置窗口里,数据栏→选择刚才的“截面”作为数据源,再右击“二维绘图组”添加“线”,在线设置窗口里,表达式:T,单位:℃,数据栏—选择刚才的“二维截线”作为数据源,最后点击绘制。

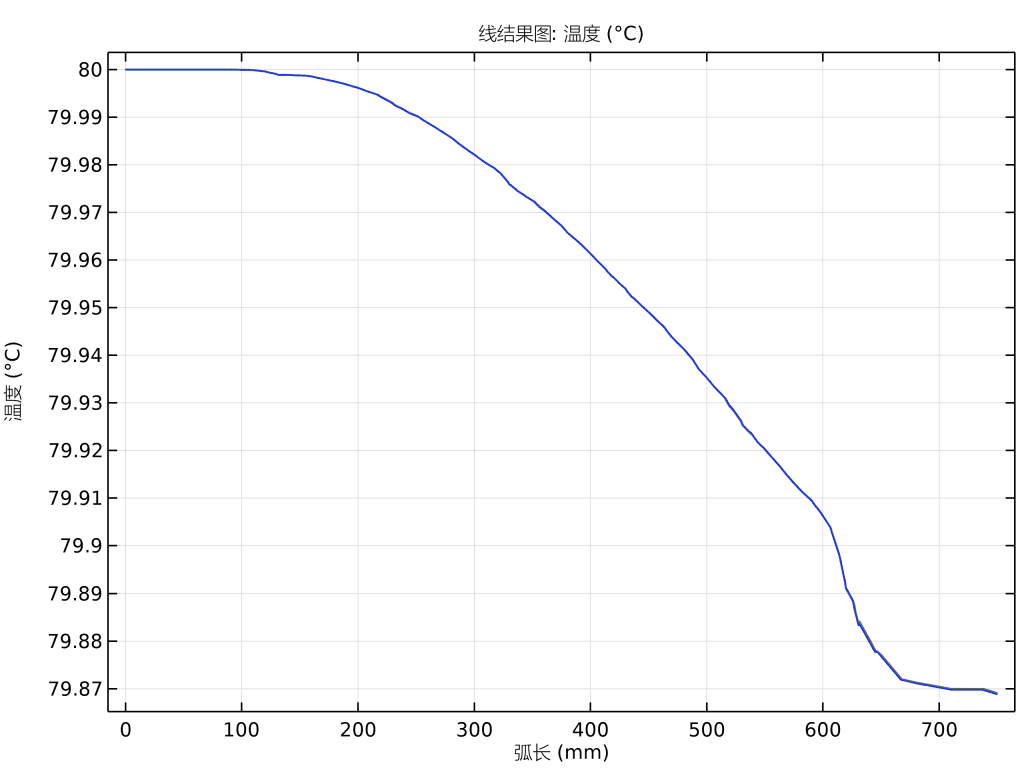

1.绘制线图:右击结果添加“一维绘图组”,右击“一维绘图组”添加“线结果图”,在设置窗口里,表达式:T,单位:℃,数据集栏选择来自父项,单击绘制。

效果:一条看似普通的直线,瞬间变成“温度管道”,管径粗细直接反映温度高低。沿换热器深度方向的温度衰减一目了然。

2. 合并(Join)数据集:让两个解‘同台飙戏’

- 痛点:参数化扫描得到多组结果,如何快速对比两种工况的差异?手动截屏再拼图效率太低。

- 解决方案:使用“合并”数据集,把两个解“相减”或“相加”,直接生成一张“差异云图”。

实操案例:

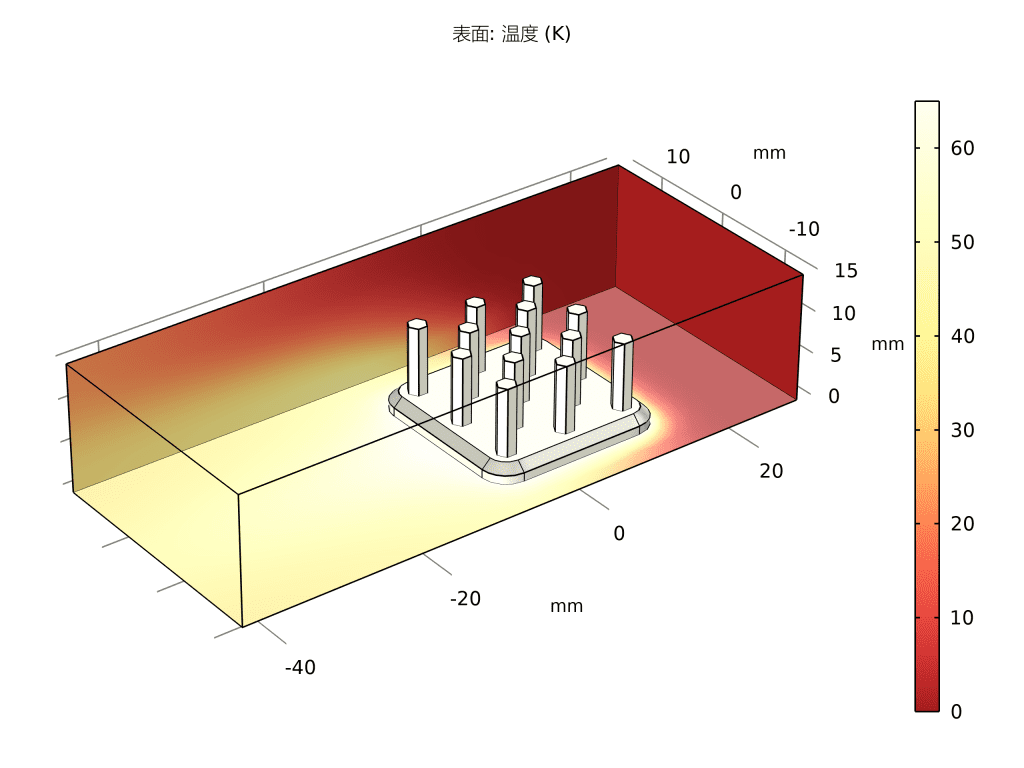

- 新建一个参数化研究,在“散热器”模型中,完成参数化扫描:入口风速

U0 = 0.05 ~ 0.5 m/s。 - 创建合并:数据集 → 右键 → 合并 → 选择“Study 1/Parametric Solutions”作为数据源。数据 1 选手

U0=0.05 m/s,数据 2 选U0=0.5 m/s,组合方法选“差集”。 - 绘制差异:基于“合并 1”新建三维表面图,表达式依旧填

T。颜色表选ThermalLight。 - 效果:一张“温差云图”瞬间生成:高风速(0.5 m/s)比低风速(0.05 m/s)在最热区域温度低约 64 K。风扇转速对冷却效果的量化影响,无需任何外部后处理软 件,30 秒内完成。

3. 过滤器(Filter):一键‘透视’,只看你关心的区域

- 痛点:复杂装配体中,外壳、支架、螺栓遮挡了核心区域;手动隐藏零件操作繁琐。

- 解决方案:给绘图加“过滤器”,用逻辑表达式一句话“切掉”无关区域。

- 实操案例:

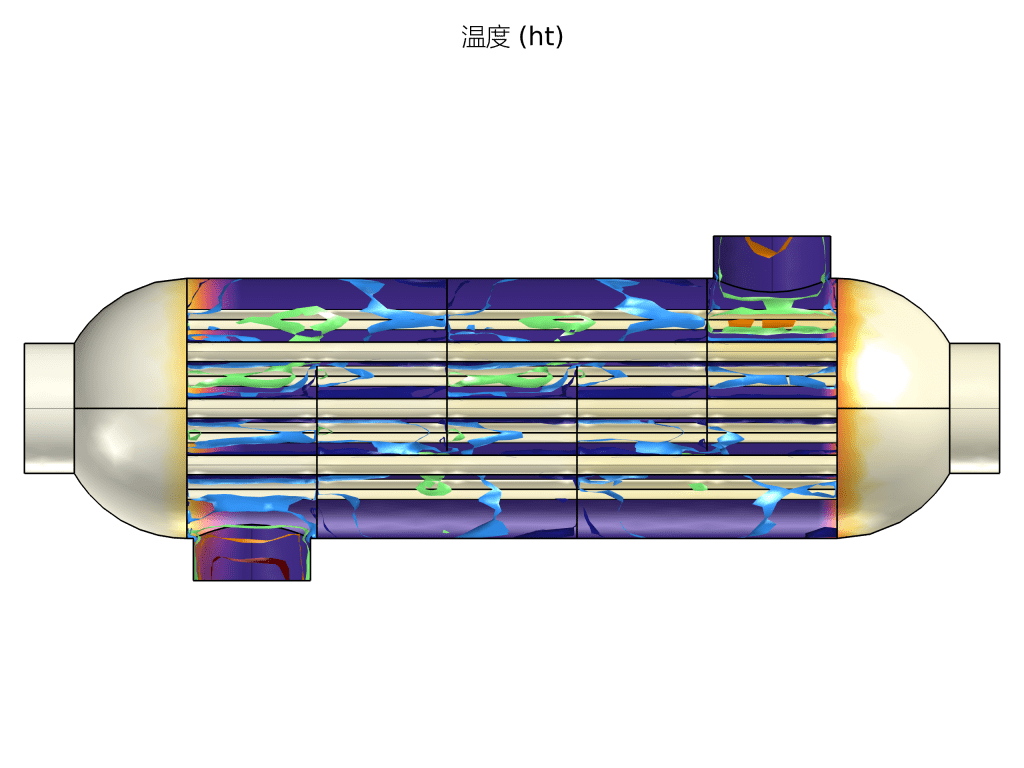

- 继续“换热器”模型,在默认的三维等值面图

Isothermal Contours (ht)上,换热器外壳完全遮挡了内部流道。 - 添加过滤器:右键等值面图 → 过滤器 → 逻辑表达式输入

y > 0。 - 切换模式:把“单元节点”从“全部”改为“至少一个但非全部”。

- 效果:外壳的

-y半区瞬间消失,内部管道、挡板、温度层一目了然。若想只看某一半径范围内,表达式可改成sqrt(x^2+z^2) < 0.1[m],任何复杂区域都能一句话“透视”。

- 继续“换热器”模型,在默认的三维等值面图

4. 组合绘图:把‘切面 + 箭头 + 网格’叠在一张图里

- 痛点:一张图只能表达一个物理量?信息太少;多图拼接又太冗长。

- 解决方案:在单一绘图组里叠加表面、箭头、流线、线框,实现“多物理量同框”。

实操案例:

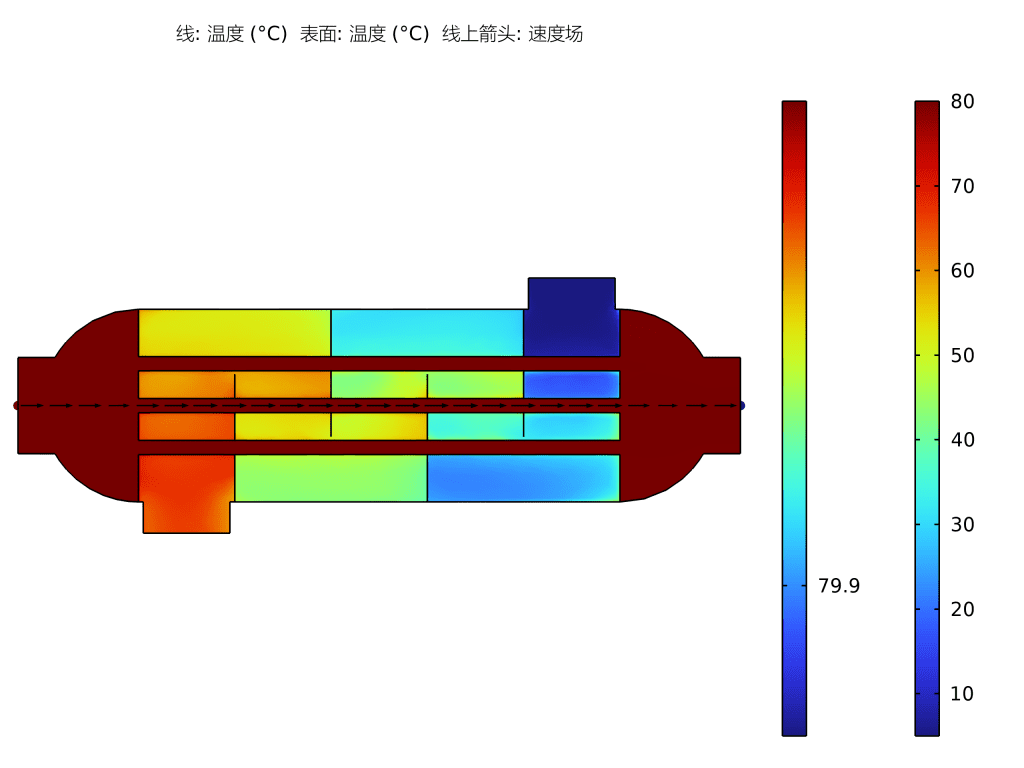

1.仍用“换热器”截面(yz-平面)。

2.叠加步骤:

- 添加“表面”:表达式

T,显示温度背景。 - 添加“线上箭头”:数据集选之前的“二维截线”,箭头表达式

(u,v),缩放0.025,颜色按速度大小spf.U。 - 添加“线框”:新建“线图” → 选“所有边” → 颜色统一黑色,线宽 1 pt。

3.效果:一张图里同时呈现“温度背景 + 速度箭头 + 几何网格”,无需文字解释,观众就能自己读出“热区对应低速、挡板后方出现涡流”的结论

结尾总结:

“至此,我们拥有了‘手术刀’:用截面&截线做CT,用合并让数据‘自己说话’,用过滤器一键透视,再用组合绘图把多物理量同框。下一步,我们将进入‘专业’阶段,探讨那些面向射频、声学、粒子追踪等领域的‘小众但高大上’的专用绘图,让你的报告瞬间‘学术范’十足。敬请期待!”